SAINS

Kesal terhadap perusahaan-perusahaan yang mengambil untung besar dari penerbitan jurnal ilmiah, Alexandra Elbakyan melawan dengan membajak jutaan artikel ilmiah.

Foto: Alexandra Elbakyan

Selasa, 23 Februari 2016Universitas Harvard adalah kampus paling tajir di dunia. Di kantongnya, ada dana abadi sebesar US$ 37,6 miliar atau Rp 506 triliun. Duit bejibun itulah yang terus diputar oleh Harvard Management Company untuk mengongkosi kegiatan operasional kampus kondang di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, ini.

Tapi bahkan kampus sekaya Harvard pun mengeluhkan ongkos untuk membayar iuran langganan jurnal ilmiah. Beberapa waktu lalu, pengelola perpustakaan Harvard mengirimkan memo kepada ribuan dosen dan peneliti di kampus Harvard, meminta mereka supaya menerbitkan hasil risetnya di jurnal yang bebas akses alias gratis.

Kelakuan perusahaan penerbit jurnal ilmiah, menurut manajemen Harvard, sudah kelewatan. Mereka mengeruk keuntungan hingga 35 persen dari pendapatan. Bahkan ada beberapa jurnal yang menaikkan iuran langganan hingga 135 persen dalam enam tahun. Setiap tahun, menurut Robert Darnton, Direktur Perpustakaan Harvard, mereka harus membayar iuran langganan jurnal ilmiah sekitar US$ 3,5 juta atau Rp 47,2 miliar. Dan angka itu dari tahun ke tahun makin bengkak.

Jika Harvard saja tak mampu membeli semua jurnal yang dibutuhkan penelitinya, bagaimana dengan perpustakaan lain?”

“Aku harap kampus-kampus lain akan melakukan hal sama,” kata Robert kepada Guardian. “Kami menghadapi paradoks serupa.... Kami mengerjakan riset, menulis laporan, menelaah riset peneliti lain, dan semuanya itu kami kerjakan tanpa biaya. Tapi kami harus membeli kembali hasil karya kami dengan harga sangat mahal.... Sistem ini sungguh absurd.”

Beberapa tahun lalu, Research Libraries UK (RLUK), lembaga kolaborasi 34 perpustakaan kampus di Inggris dan Irlandia, mengancam memutus langganan jurnal dari dua perusahaan penerbit raksasa, Elsevier dan John Wiley & Sons, jika besar iuran tak diturunkan. Berkat ancaman itu, mereka bisa memangkas ongkos hingga 20 juta pound sterling atau Rp 386 miliar.

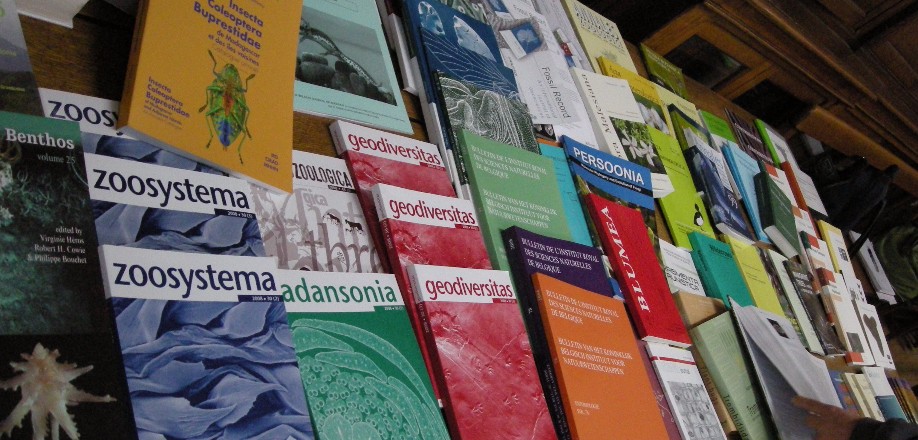

Foto: OIIRJ

Tapi pemotongan iuran itu tetap tak menyelesaikan urusan. “Harvard punya perpustakaan paling kaya di dunia. Jika Harvard saja tak mampu membeli semua jurnal yang dibutuhkan penelitinya, bagaimana dengan perpustakaan lain?” kata David Prosser, Direktur Eksekutif RLUK. Ya, kalau kampus super-tajir seperti Harvard saja ngos-ngosan membayar iuran langganan jurnal, tak perlu tanya bagaimana nasib kampus-kampus lain di dunia, yang isi kantongnya hanya seujung kuku dana abadi Harvard.

Itulah yang dihadapi Alexandra Elbakyan bertahun-tahun lalu. Kala itu Alexandra masih mahasiswa di Jurusan Ilmu Komputer, Universitas Nasional Teknologi Kazakh di Almaty, Kazakstan. Di Kazakstan, kampus ini sangat kondang, tapi jangan bandingkan dengan Harvard.

“Saat aku mengerjakan proyek riset, aku baru sadar semua artikel riset yang aku cari harus dibeli. Aku mahasiswa di Kazakstan dan kampus kami tak berlangganan satu jurnal pun,” kata Alexandra kepada TorrentFreak. Dan membayar US$ 30 atau Rp 400 ribu per satu artikel terang kelewat mahal bagi mahasiswi seperti Alexandra. Apalagi yang dia butuhkan bukan cuma satu atau dua artikel, tapi puluhan hasil riset.

Foto: CBC

Biasanya mahasiswa atau peneliti yang tak punya akses ke jurnal atau tak cukup duit untuk membelinya lari ke Twitter. Mereka tinggal menulis #icanhazpdf dan mengharapkan kebaikan orang lain yang punya artikel itu mengirimkannya. Atau, dia bisa menghubungi penelitinya langsung dan “meminjam” salinan hasil risetnya. Cara “tradisional” ini jelas makan banyak waktu.

Alexandra pilih jalan tak biasa. Dia membajak semua jurnal yang dia butuhkan. Alexandra membuat situs SciHub.org, tempat peneliti lain bisa meminta artikel ilmiah yang dibutuhkan. Urusan selanjutnya, serahkan kepada Alexandra dan pengelola SciHub.org.

Dengan menggunakan akses pinjaman dari orang-orang yang “berbaik hati”, Alexandra dan teman-temannya membajak puluhan juta judul artikel ilmiah dari penerbit-penerbit jurnal berbayar seperti Elsevier dan Wiley. Mereka menyimpan jutaan judul artikel itu di server SciHub.org dan Library Genesis alias LibGen.

Bak Robin Hood dari hutan Sherwood, yang merampok orang-orang kaya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin, Alexandra membebaskan siapa pun mengunduh artikel di SciHub dan LibGen. Gratis. Kini setiap hari ada ribuan orang yang memanfaatkan SciHub untuk riset.

Foto: E-Taxonomy

Ilmu pengetahuan, menurut Alexandra, mestinya tak dikuasai perusahaan-perusahaan tajir seperti Elsevier. “Semua orang harus bisa mengakses ilmu pengetahuan, tak peduli berapa penghasilan dan asalnya dari mana,” kata Alexandra. “Bagiku, ide bahwa ilmu pengetahuan bisa dikuasai oleh segelintir perusahaan merupakan ide yang aneh.... Aku pikir model bisnis seperti Elsevier merupakan bisnis ilegal.”

Gadis itu tentu sangat paham risiko “mencuri” artikel ilmiah dari Elsevier dan penerbit jurnal lainnya. Pertengahan tahun lalu, Elsevier menggugat Alexandra dan SciHub.org ke Pengadilan New York. Buntutnya, alamat SciHub.org diblokir.

Tapi Alexandra tak keder, apalagi surut, hanya gara-gara gugatan perusahaan asal Belanda itu. SciHub.org sudah pindah ke alamat SciHub.io, alamat yang tak bisa dijangkau hukum Amerika. Demi SciHub, Alexandra juga sudah melepas pekerjaannya sebagai peneliti di Belanda. Untuk menghindar dari kejaran hukum, dia tak pernah menginjakkan kaki kembali di negara-negara Eropa.

Foto: RLUK

“Terima kasih atas gugatan Elsevier, sehingga mendorong aku sampai ke titik yang tak mungkin berbalik lagi.... Kami harus menang melawan Elsevier dan penerbit jurnal lain untuk membuktikan bahwa apa yang mereka kerjakan benar-benar salah. Dan kami tak akan berhenti untuk menyebarkan ilmu pengetahuan,” kata Alexandra kepada Nature.

Harry Whitaker, pemimpin redaksi jurnal Lingua yang diterbitkan oleh Elsevier, membela model bisnis perusahaan-perusahaan penerbit jurnal. Keuntungan yang diperoleh perusahaan seperti Elsevier, menurut Harry, dibutuhkan untuk mengembangkan jurnal-jurnal ilmiah dan menjamin keberlangsungan hidup jurnal itu. “Makanya aku mendukung perusahaan-perusahaan yang mengambil untung dari jurnal,” kata Harry kepada The Atlantic.

“Dunia sains harus memutuskan hubungan dengan tirani penerbit jurnal-jurnal."

Foto: Thinkstock

Selasa, 23 Februari 2016Bagi para ilmuwan, jurnal kondang seperti Nature, Cell, Lancet, atau Science ibarat etalase mal kelas satu di kota-kota besar dunia. Sekali namanya terpajang di jurnal-jurnal kondang itu, nama dan gengsinya akan naik berlipat-lipat.

Tapi ini adalah jurnal ilmiah, bukan tempat memajang tas atau menggantung busana di toko atau mal. Yang jadi soal, Randy Schekman, penerima Hadiah Nobel Kedokteran pada 2013, menuding perusahaan-perusahaan penerbit jurnal mengelola media ilmiah itu seperti pemilik merek fashion.

“Mereka memermak habis mereknya demi menggenjot jumlah pelanggan jurnal ketimbang mendorong kemajuan penelitian ilmiah,” Randy menulis kritik di Guardian terhadap raksasa penerbit jurnal, seperti Elsevier, Wiley & Sons, dan Springer, beberapa waktu lalu. “Seperti perancang busana yang sengaja hanya membuat baju atau tas dalam jumlah terbatas, perusahaan itu paham betul bahwa kelangkaan akan mendongkrak permintaan.... Dunia sains harus memutuskan hubungan dengan tirani penerbit jurnal-jurnal itu.”

Foto: Guardian

Makin sedikit yang dimuat, makin banyak yang ditolak, makin tinggi pula gengsi jurnal itu. Setiap tahun ada lebih dari 10 ribu artikel yang ditolak oleh dewan redaksi Nature atau Science. Jurnal Nature dikendalikan oleh anak perusahaan Springer Nature, sementara Lancet dan Cell diterbitkan oleh anak usaha Elsevier, perusahaan penerbit jurnal terbesar di dunia dari Belanda.

Ada lima perusahaan, menurut peneliti dari Sekolah Kepustakaan dan Ilmu Informasi, Universitas Montreal, Kanada, beberapa bulan lalu, yang menguasai lebih dari separuh penerbitan jurnal ilmiah di bidang kedokteran dan ilmu hayati. Bahkan, di bidang sosial, lima perusahaan terbesar mengendalikan 70 persen jurnal.

Namanya perusahaan, tentu fulus yang jadi tujuan utama mereka. Dan keuntungan yang dikeruk perusahaan-perusahaan penerbit jurnal ini, kata sang peneliti, Vincent Larivière, benar-benar gurih. Rata-rata perusahaan itu mendapat keuntungan hampir 40 persen dari total pendapatan. Bagaimana tidak untung besar jika kalkulator bisnisnya seperti ini.

“Dapat bahan mentahnya gratis, kontrol atas kualitasnya gratis, dan kemudian mereka menjualnya sangat mahal,” kata Vincent kepada CBC. Para ilmuwan yang meneliti dan menulis artikel, juga ilmuwan lain yang menguji artikel itu, memang tak mendapat imbalan satu perak pun dari perusahaan penerbit jurnal. “Kami butuh jurnal itu hanya demi gengsi... dan sekarang mereka menjadi seperti oligarki.”

Bukan cuma Randy Schekman dan Vincent yang kesal bukan main kepada Elsevier, Springer, Wiley, serta teman-temannya. Pada 1997, matematikawan asal Universitas California, Berkeley, Rob Kirby, menulis surat terbuka kepada Elsevier. Dia mengkritik habis ongkos berlangganan jurnal terbitan Elsevier yang kelewat mahal. Bersama teman-temannya, belakangan Kirby menerbitkan jurnal bebas akses, bisa dibaca siapa pun tanpa biaya.

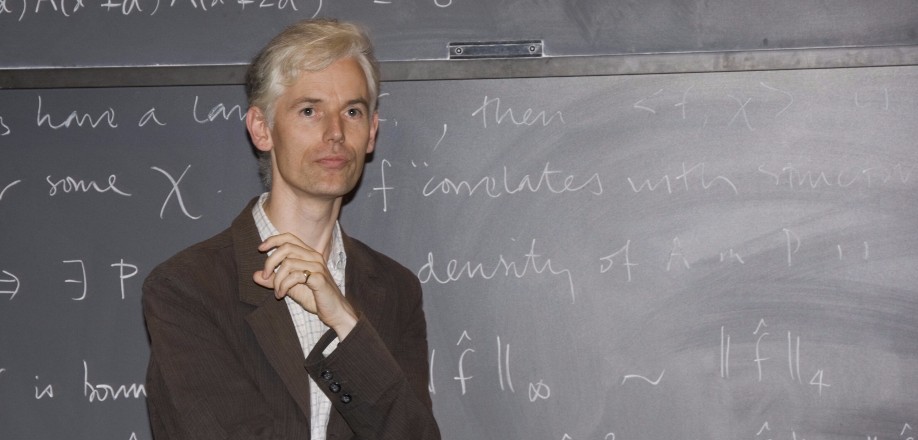

Persis empat tahun lalu, giliran matematikawan kondang dari Universitas Cambridge, Inggris, Sir Timothy Gowers, yang menggalang boikot terhadap Elsevier, perusahaan penerbit jurnal yang dianggap paling “berdosa” dalam menghalangi penyebaran ilmu pengetahuan. Hingga hari ini, ada belasan ribu matematikawan yang mendukung boikot Gowers, di antaranya Terence Tao dari Universitas California, Los Angeles, dan Wendelin Werner dari ETH Zurich. Seperti halnya Gowers, mereka juga pemenang Medali Fields, penghargaan paling prestisius di kalangan jago-jago angka ini.

Timothy Gowers

Foto: Mozzochi

“Perlawanan” ilmuwan juga terjadi di dewan redaksi yang bekerja di jurnal milik Elsevier. Pada akhir Januari lalu, David Barner, profesor di Universitas California, San Diego, dan anggota dewan redaksi jurnal Cognition, bersama teman-temannya, menulis petisi kepada manajemen Elsevier menuntut pemangkasan ongkos langganan jurnal.

Beberapa bulan sebelumnya, seluruh anggota redaksi jurnal Lingua pamit mundur setelah Elsevier menolak memotong biaya publikasi. Supaya bisa digratiskan, Elsevier memasang ongkos US$ 1.800 atau Rp 24 juta bagi peneliti yang hendak mempublikasikan artikel di Lingua. Redaksi Lingua minta angka itu dipangkas hingga tinggal seperempatnya.

Tapi toh bisnis Elsevier jalan terus. Menurut David Clark, Wakil Presiden Penerbitan Elsevier, mereka tak mungkin bisa menerima angka yang disodorkan dewan redaksi Lingua. “Kami tak mungkin bisa bertahan hidup dengan angka itu,” kata Clark kepada The Atlantic. Makin laku satu jurnal, dia menuturkan, makin murah pula ongkos publikasi.

Penulis/Editor: Sapto Pradityo

Rubrik Intermeso mengupas sosok atau peristiwa bersejarah yang terkait dengankekinian.